|引言

声音作为一种人格权益,具有专属性,任何自然人的声音均应受到法律保护。随着网络、AI 等信息技术快速发展,声音作为人格权益予以保 护显得更加必要。本篇文章公小衡将结合案例针对“未经许可 AI 化使用他人声音,应承担人格权侵权责任”涉及的法律问题进行整理和研析。

基本案情

殷某某曾为甲公司录制录音制品,甲公司将该音频提供给乙公司。乙公司以该音频为素材,通过AI技术生成可合成殷某某声音的软件产品(用户输入任意文字即可生成其声音),并将该产品对外出售。丙公司购买该软件后,包装为自有产品提供给用户。后殷某某发现短视频平台用户使用其AI合成声音制作视频,经查配音源自丙公司的软件产品。

殷某某主张:

从未授权任何公司对其声音进行AI化处理;

请求法院判令乙公司、丙公司停止侵权、赔礼道歉;

要求甲公司、乙公司、丙公司连带赔偿经济损失60万元。

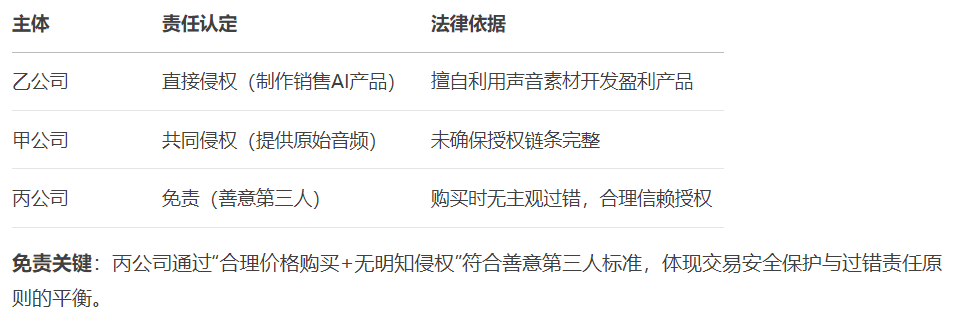

法院判决

停止侵权:乙公司、丙公司涉诉产品已下架,停止侵权请求视为实现。

赔礼道歉:乙公司、丙公司需向殷某某赔礼道歉(方式与侵权行为影响范围相当)。

甲公司、乙公司:连带赔偿殷某某经济损失25万元(因未获授权AI化使用声音,存在过错);

丙公司:不承担赔偿责任(购买时对侵权不知情,支付合理价格,具有合理信赖,无主观过错)。

自然人的声音具有独特性、唯一性、可识别性,受法律保护;

未经许可AI化处理他人声音构成人格权侵权;

赔偿金额综合考量侵权情节、市场产品价值、播放量等因素酌定。

裁判依据

根据《民法典》第1023条,声音权益参照肖像权保护规则。本案确立声音侵权的核心要件:

可识别性:AI合成声音需使公众通过音色、语调等关联到特定自然人;

未经许可:任何商业化使用均需权利人明确授权。

典型意义:民法典首次以立法形式将声音纳入人格权保护范畴,回应了AI技术对人格权益的新挑战。

法院酌定赔偿25万元(原主张60万元),考量要素包括:

侵权情节:AI技术扩大声音传播范围,加重损害后果;

市场价值:同类声音产品商业化价值;

传播影响:软件生成内容的播放量及使用场景。

案例评析

本案系《民法典》实施后首例明确AI声音侵权裁判规则的案件,具有三重示范价值:

技术应用边界:AI合成声音需严格遵循“授权优先”原则,技术中立不免责;

人格权保护升级:声音作为新型人格利益,禁止任何未经许可的复制、篡改及商业化利用;

善意第三人保护:对合法交易中无过错购买者,合理信赖可豁免赔偿责任。

启示:声音克隆技术开发者需履行严格审查义务;用户使用AI声音产品应核实授权链条,避免法律风险。

声明:以上所刊登的文章不代表公衡律师事务所意见或建议,如有侵权,请联系后台删除。

公衡动态